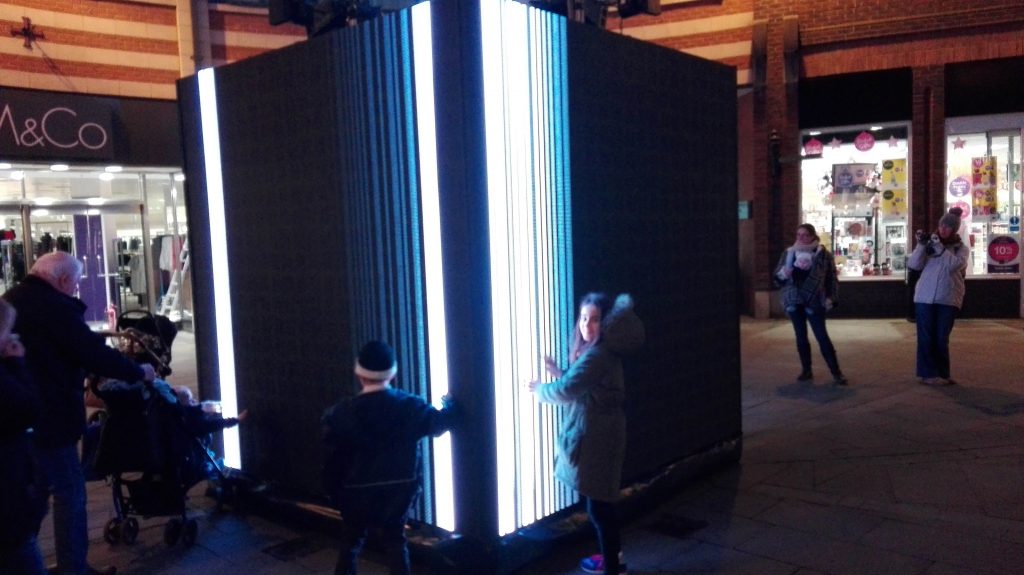

Durham. Ha sido de casualidad, que por cierto venía con su parte negativa porque tuve que ir a un hotel muy alejado del centro de Durham. Pero he disfrutado de la oportunidad de ser uno más en el festival Lumiere, que se celebra cada dos años en esa localidad del noreste de Inglaterra. No es algo muy espectacular excepto las campanas de la catedral y las luces iluminando de manera sincronizada, pero sí muy agradable.

Me llamó la atención que la península en la que se alza el casco viejo fuera cerrada no sólo al tráfico, claro está, sino a los peatones que no teníamos la correspondiente entrada. Mi imagino yo que en Santiago cerremos el paso al personal que no haya abierto antes la cartera. Allí no hubo ninguna protesta.

Claro, el primer día aprendí, porque encima se habían agotado las entradas. Como la restricción está en vigor de 4.30 a 7.30, a las 4 ya andaba yo por el centro de la ciudad acompañando a otros miles de personas, de manera que cuando se instalaron las barreras nos encontrábamos en el interior, viendo como entre esa saturación de personas se abrían paso algunos con perros… que llevaban encima adornos de luces.

En realidad, en zonas tan frías -hay que abrigarse muy mucho porque el termómetro marcaba 5º y bajando- festivales como este son disculpas para entablar o cuidar relaciones sociales. Todo el mundo sale, se saluda en ese tono bajo que se saludan los ingleses -nadie alzó la voz para nada-, por supuesto no se ve ni un mililitro de alcohol ni a jóvenes ni a mayores (todos ignoran lo que es el botellón, y evidentemente esta gente no cree que el alcohol barato forme parte del catálogo de los derechos humanos, como se piensa en España) y el suelo brillaba impoluto.

Una experiencia.