Se lo apuntaba hace unas semanas en un artículo algo insolente. Una de las escasas buenas noticias de esta mal llamada crisis es que se acabó la cobardía de decir que ONG o voluntarios somos apolíticos.

“Del voluntario al obligatorio”. Parecen dos términos opuestos, pero para mi, ser voluntario, activista o militante en alguna entidad o mejor en alguna causa relacionada con la justicia social es una obligación moral. No estoy haciendo el bien por ser voluntario y nadie me lo tiene que agradecer, estoy cumpliendo con mi obligación como persona. Ser voluntario es un medio para luchar por derechos sociales y contra la pobreza y sus causas y causantes. Lo leerán si quieren dentro de unos días, cuando les hable de la Marcha Mundial contra la Explotación Laboral Infantil.

Luis Barreiro, uno de mis maestros y amigos, levantó alguna ampolla al denunciar la vuelta rampante del asistencialismo en la acción social y la lucha contra la pobreza, sobre todo al hablar de «los voluntarios: esas almas puras«. Le he pedido que nos ayude a empezar a seguir reflexionando sobre este tema. ¿cuando pasamos de ser voluntarios a hacer voluntariado?

Gracias Luis

El voluntariado y los locos 90, o de aquellos polvos estos lodos…

La Constitución española de 1978 se redactó para un país que era receptor de ayuda internacional (España era un estado oficialmente pobre hasta 1982), no obstante el texto de la Carta Magna parecía ignorar la labor desarrollada por lo que ya en aquellos años se denominaba Tercer Sector (el concepto surge en 1973 de dos padres: Etzioni y Levitt). Igualmente se silenciaban de forma consciente los denominados nuevos movimientos sociales, algunos de ellos de una indudable relevancia en los 70 como el movimiento vecinal, en cambio se destacan organizaciones casi inexistentes en 1978 como las organizaciones de consumidores y usuarios… Ya en aquel entonces la ley fundamental parecía más pensada para Noruega que para España.

¿Qué aconteció para que 20 años después el voluntariado estuviera en boca de todos los legisladores y toda CC.AA que se preciara tuviese su propia ley de voluntariado? Pues bien, pasaron dos cosas en aquellos locos años 90.

¿Qué aconteció para que 20 años después el voluntariado estuviera en boca de todos los legisladores y toda CC.AA que se preciara tuviese su propia ley de voluntariado? Pues bien, pasaron dos cosas en aquellos locos años 90.

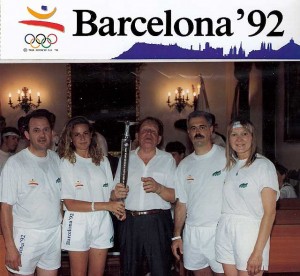

En 1992 Barcelona fue sede olímpica, uno de sus puntos fuertes fue el de presentar un servicio de voluntariado al que se presentaron 60.000 candidatos. En todas las ciudades se instalaron autobuses que instaban a apuntarse como voluntario: en poco tiempo un vocablo restringido al Servicio Militar se universalizó: los medios de comunicación hicieron el resto… en poco tiempo las regatas, bodas de infantas y partidos de fútbol tenían presencia de voluntarios… y el blanco quedará para siempre como el color del voluntariado en España (pese a lo poco práctico que resultaba en ocasiones… pensemos en el Prestige y lo manchadizo que resultaba…)

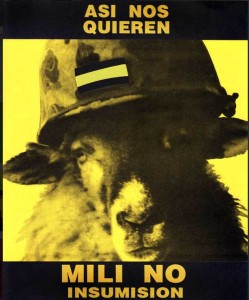

En 1996 el gobierno de Felipe González decide presentar una novedosa Ley de Voluntariado inspirada en parte (lamentablemente solo en parte, porque se desaprovecharon aspectos muy positivos) en una ley italiana de 1991. La exposición de motivos explica el por qué de la ley: la lucha en “la erradicación de situaciones de marginación y a la construcción de una sociedad solidaria en la que  todos los ciudadanos gocen de una calidad de vida digna”… Pues no, ¡mentira! El motivo era mucho más prosaico y se llamaba insumisión y objeción de conciencia.

todos los ciudadanos gocen de una calidad de vida digna”… Pues no, ¡mentira! El motivo era mucho más prosaico y se llamaba insumisión y objeción de conciencia.

En 1986 el PSOE, in extremis y en buena medida gracias al carisma de Felipe González, gana el referéndum de permanencia en la OTAN, que vino a ser un pulso entre el sistema de partidos y la sociedad civil… vencieron los primeros. La venganza de los derrotados fue una oposición sin parangón en Europa al Servicio Militar Obligatorio. Solo en 1989 el estado amnistió a casi 22.000 objetores pero en 1996 eran casi 100.000 jóvenes los que cada año se negaban a realizar el servicio militar… los cuarteles se vaciaban y la administración era incapaz de dotar suficientes plazas de Prestación Social Sustitutoria (PSS) para tanto objetor, pese a la colaboración a veces entusiasta de ONGs, sindicatos y demás…

La solución… el voluntariado, delegar en el tercer sector el reconocimiento de horas mediante la fórmula 133 horas de servicios voluntarios = 1 mes de prestación (artículo 2.4 del Decreto 1248/1997). A partir de ese momento son los directores de entidades quienes gestionan la objeción de conciencia… las sedes de las asociaciones y fundaciones se llenan de jóvenes (¡masculinos!) dispuestos “altruistamente” a donar su tiempo a favor de la causa (yo fui uno de ellos, sé de lo que hablo)… Ya no “eras” voluntario, “hacías” voluntariado…

Las consecuencias fueron la sensación de “compra” de voluntades (circula la leyenda urbana, o no, de que se podía librar de la PSS vendiendo cierta cantidad de lotería…), la falsa percepción de que los recursos humanos son infinitos con la consiguiente sobredimensión de servicios cubiertos casi en exclusiva por voluntarios y la idea de que el voluntariado precisa recompensa… siempre (¿hablamos de oposiciones?)

En fin, urge volver a los orígenes, superar esta fase de voluntariado ya sin sentido (el Servicio Militar Obligatorio desapareció en 1999) y crear auténticos programas de voluntariado al margen de la administración pública y que no sea la alternativa “blanda” a la contestación de los movimientos sociales… si, lo sé, queda mucho por hacer… pero en eso estamos.

Ánimo, otro voluntariado es posible. Sobran los ejemplos positivos, ¿nos lo cuentan?

revisa este esta pagina «EL GRAN PEZ» te estaba esperando http://www.elgranpez.org/es/

Moi interesante. Eu tuven a ocasión de participar moi activamente nestes debates, a raíz da miña militancia no movemento de insubmisión, e tamén a través do meu colexio profesional (de Traballo Social).

A PERVERSIÓN do voluntariado que xurdiu nesa época foi moi grande: non só pola criminalización do movemento de insubmisión (literal: moita xente estivo no cárcere ou inhabilitada, ou pendente de xuízo, de execución de sentenza…), senón pola confusión de intereses nesta labor: xente que quería convalidar horas para a PSS, pero tamén xente que buscaba a entrada nun posto de traballo a través diso.

Moitas ONG aproveitáronse disto, facendo pagar a peaxe dun «voluntariado forzoso» previo a unha promesa de contratación (que ás veces se daba, mesmo ás veces, en condicións laborais casi dignas). Moitas Administracións tamén se aproveitaron desta man de obra gratuíta para aforrar custos, tanto na prestación directa de servizos, como na contratación a entidades que abarataban enormemente os custos laborais.

Ollo!! Non creo que isto rematara: con seis millóns de parados, o voluntariado centrado na posibilidade de conseguir un posto de traballo continuará. E non o digo para criticar ou minusvalorar a estas persoas, senón ás relacións e intereses que se poden crear, e como poden estes afectar ao traballo que se pretende facer.

Pero preocúpame sobre todo a imaxe que se transmite do voluntariado «bo» fronte ao «criminal»: hai anos, escribía algo así como que: «por que non se considera voluntariado a labor do traballador que organiza unha folga na súa fábrica con consecuencias moi duras, pero si o da muller do dono da fábrica que recolle alimentos na parroquia para axudar a eses traballadores?» (o exemplo é caricaturizado, e chamo a atención tamén nunha cuestión clave nestes temas: o enfoque de xénero e a minusvaloración social das tarefas de axuda a persoas, protagonizadas frecuentemente polas mulleres). Hoxe en día temos un exemplo moi claro tamén co movemento de apoio aos afectados/as polas hipotecas… A historia repítese!

Moitas grazas, Andres. Ainda que xeneralizar con que todo o voluntariado de hoxendía e brando sería moi inxusto, A historia repítese constantemente, por iso é importante recuperar a historia das persoas como ti que de xeito voluntario loitaron contra o militarismo arriscándose a penas de cárcere. Sen renunciar á palabra voluntario/voluntaria eu prefiro expresións como militante, activista, etc, que reflicten un compromiso cunha causa. Diferenciar entre voluntariado «bo» fronte ao «criminal» como ti dis.